No products in the cart.

La fabulación especulativa, tal como la proponen pensadoras como Donna Haraway, Ursula K. Le Guin u Octavia Butler, nos invita a imaginar modos alternativos de existencia, a proyectar futuros posibles como ensayos de supervivencia, cuidado y transformación. Estas narrativas no se limitan a prever lo que vendrá, sino que intervienen activamente en el presente, generando un cuerpo poroso de conversación entre especies, tecnologías y ecosistemas. Desde la ciencia ficción hasta el pensamiento ecológico, estas visiones venideras se convierten en actos radicalmente políticos que desafían las narrativas dominantes y nos enfrentan con la necesidad de crear historias urgentes que rehagan nuevas formas de habitar de forma colectiva, sensible y responsable.

Estas narrativas desafían el marco antropocéntrico desde el cual tradicionalmente se ha definido lo humano, abriendo paso a realidades multiespecie, híbridas y relacionales. No sólo proponen un cambio de mirada, sino también una reconfiguración ética y material del mundo: reconocer la agencia de la materia, de lo no humano, de los ensamblajes tecnológicos y orgánicos como parte de una misma red de coexistencia. En este marco, la ficción especulativa no es evasión, sino una fuerza que nos permite ensayar otras formas de vida, de lenguaje y de tiempo.

El cine y la literatura han materializado en multitud de ocasiones estas cuestiones. En La llegada (Denis Villeneuve, 2016), el lenguaje de los heptápodos, una especie alienígena no antropomorfa, transforma radicalmente la percepción temporal de la protagonista. Louise Banks no traduce, al aprender ese idioma circular y visual, deviene otra, en un gesto que nos hace pensar directamente en Le Guin “el lenguaje crea realidades posibles”. De forma paralela, en Solaris (Stanisław Lem, 1961), el planeta cubierto por un océano viviente no se comunica en términos humanos, sino que materializa lo más íntimo y reprimido de quienes lo habitan. No hay contacto directo, ni lenguaje común, pero sí una forma de inteligencia afectiva que desborda toda traducción.

Y desde este marco se genera La selva no era un lugar: era un ser, exposición que establece un diálogo entre las obras de Día Muñoz (Guayaquil, 1989) y Job Sánchez (A Coruña, 1979). Y pese a que sus trabajos disten formalmente, ambos desean repensar propuestas en este nuevo relato-mundo que venimos comentando, al mismo tiempo que se interesan por generar relaciones interconectadas y reflexionar sobre un nuevo lenguaje del que partir para fabular. En el caso de Muñoz entre la tecnología y la naturaleza y en el caso de Sánchez entre la forma y el espacio.

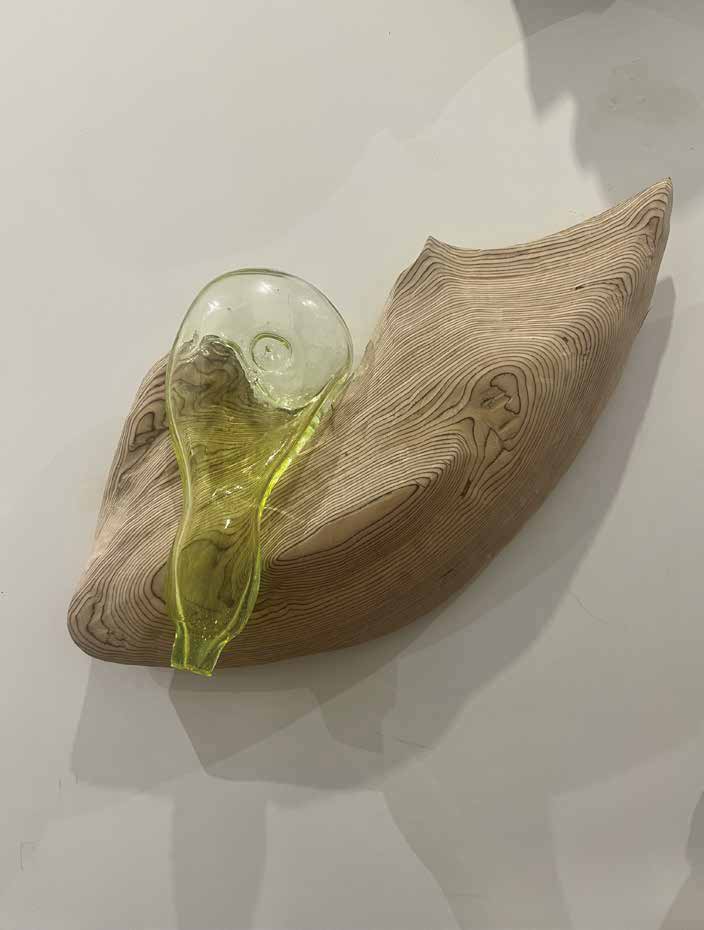

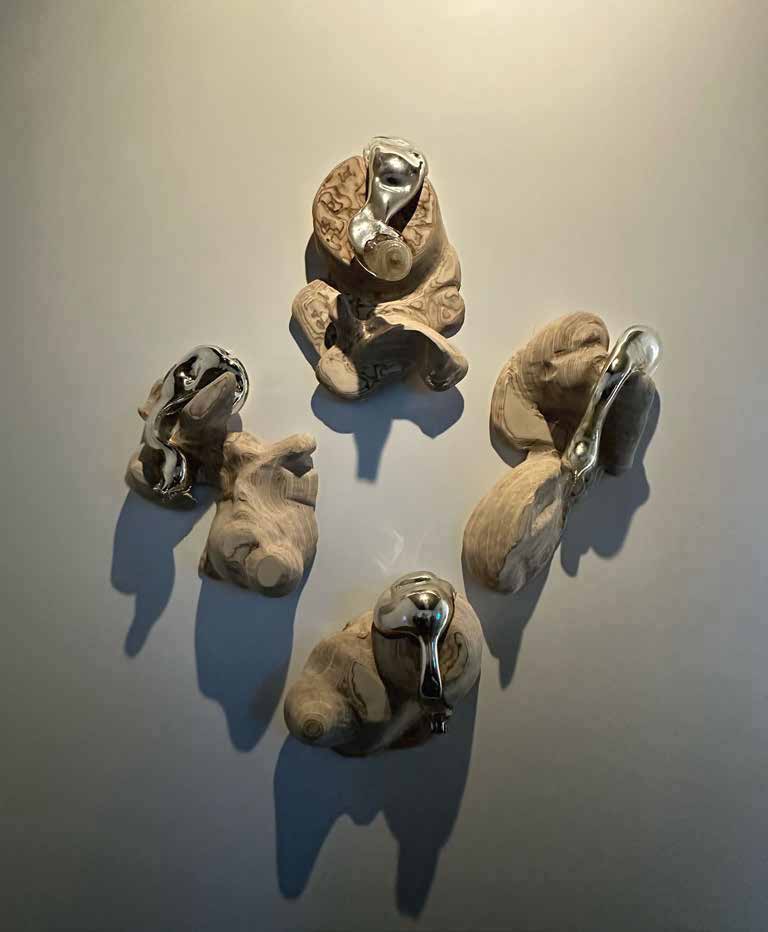

En las obras de Día Muñoz, la materia se vuelve narradora de un tiempo anterior a toda historia humana, un tiempo abismal, donde lo vivo emergía desde condiciones volcánicas, donde se crea LUCA —el Last Universal Common Ancestor— no como un fósil perdido, sino como un cuerpo vibrante aún presente en lo que somos y coexistimos. A través de formas que se derriten, se funden y se entrelazan, las esculturas evocan la energía primordial de los organismos primigenios. Son criaturas liminales, hechas de cristal, de madera, de humedad y calor y que recuerdan que la vida no comienza en el centro, sino en los bordes, en lo que hierve, en lo que no se ve. Las obras no sólo representan este origen, sino que lo reviven como posibilidad futura, como un modo de imaginar nuevas alianzas entre especies, materiales y temporalidades. En esta línea, Muñoz propone un vínculo entre lo biológico y lo tecnológico que no se basa en la oposición, sino en la fusión y la simbiosis. Sus obras no sólo nos remiten a un pasado, sino que nos colocan en un presente especulativo donde lo orgánico y lo artificial ya no pueden distinguirse claramente. El uso de materiales como el vidrio soplado o la madera, junto con formas que sugieren lo larval, lo líquido o lo transicional, configuran un imaginario que desestabiliza la idea de una identidad fija y celebra la mutación como forma de conocimiento.

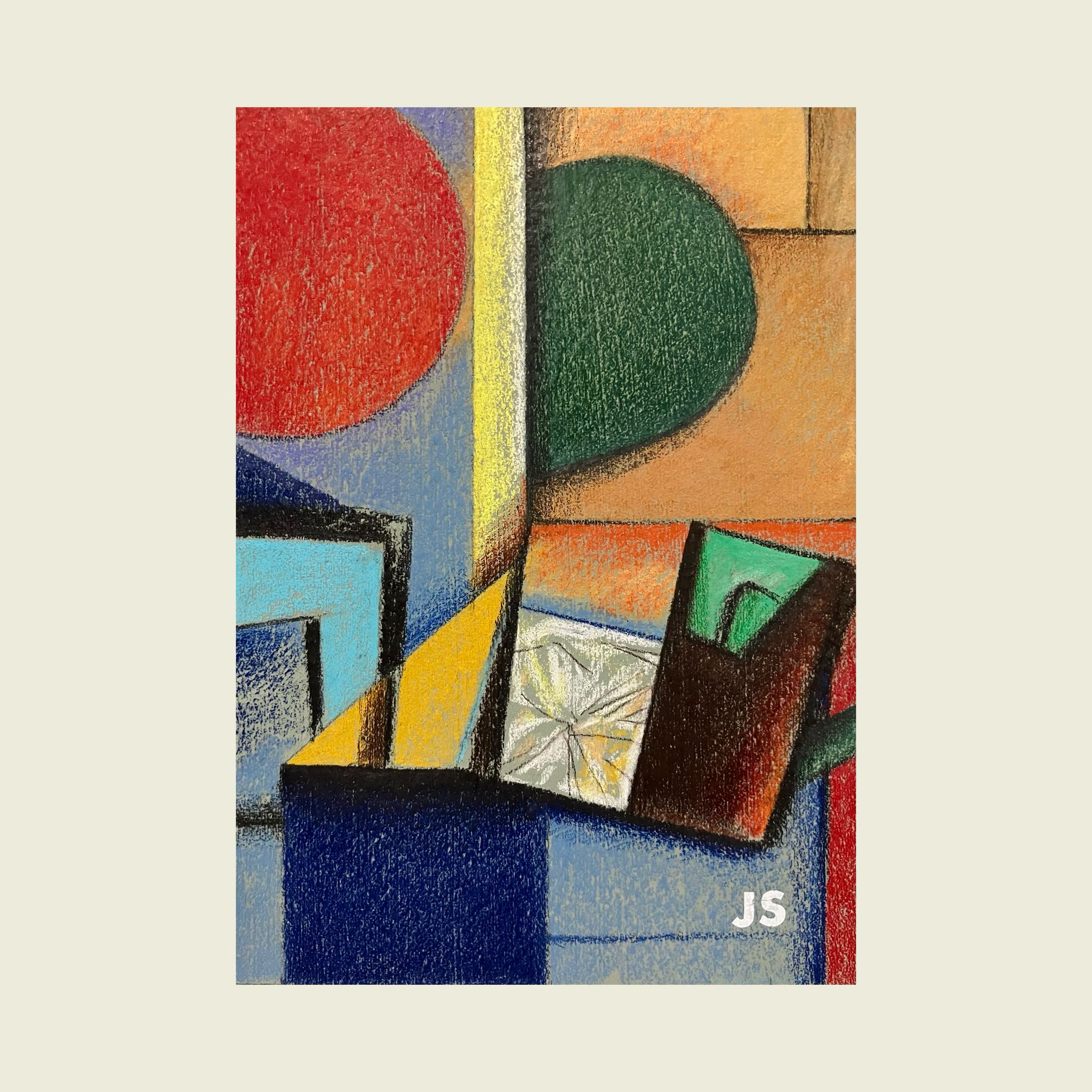

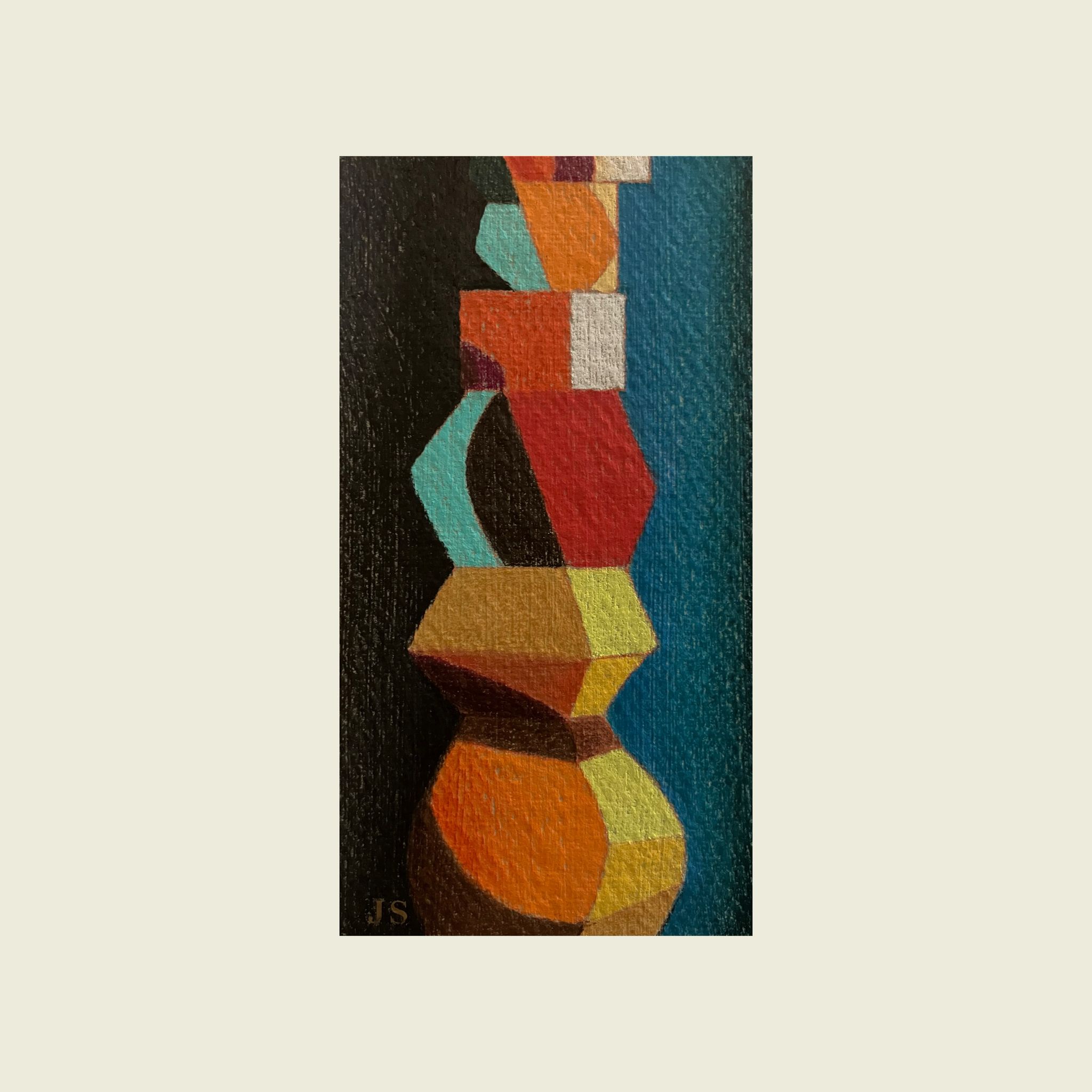

Por su parte, las obras de Job Sánchez, partir de un lenguaje compartido —formas reconocibles de lo cotidiano— se convierte en una estrategia para subvertir lo familiar y abrir la percepción hacia realidades posibles. Fragmentos que evocan estructuras arquitectónicas, piezas técnicas o elementos gráficos se ensamblan entre sí como entidades conectivas, organismos en proceso, que no se cierran en sí mismos sino que permanecen abiertos al cambio y la reconfiguración. Cada forma contiene en sí la posibilidad de devenir otra, activando una lógica de multiplicidad relacional. Más que narrar, sus composiciones traman vínculos, funcionan como sistemas vivos donde lo formal, lo espacial y lo simbólico se entrelazan.

Sus piezas presentadas en la exposición forman parte del proyecto Laboratorio doméstico y operan como bodegones especulativos: ensayos visuales íntimos donde lo cotidiano se convierte en materia de imaginación. Realizadas con lápices de colores sobre papeles imprimados de alta calidad, estas composiciones activan un lenguaje desde lo micro, lo lento, lo que se cuida. Aparecen elementos mínimos pero simbólicamente densos: cajas de cerillas como contenedores de fuego, conchas como huellas de tiempo y hábitat, dialogan con procesos que parten de la inteligencia artificial empleada como dispositivo para iniciar el proceso. Todo se articula sobre patrones geométricos que remiten tanto a lo algorítmico como a lo artesanal, configurando un sistema que une lo natural y lo artificial, lo manual y lo digital. En este cruce, Laboratorio doméstico se presenta como una propuesta de lenguaje visual en gestación, un poemario matérico donde cada fragmento es código, signo y posibilidad, y donde el arte se convierte en espacio de traducción y de transformación afectiva. Sánchez no representa un mundo cerrado, sino que propone un ecosistema formal abierto, una coreografía colectiva donde cada elemento es parte de un entramado mayor que insiste en la posibilidad de convivencia y continuación.

La muestra, por tanto, no se limita a exhibir dos cuerpos de obra, sino que activa un campo especulativo donde se ensayan formas de coexistencia, de narración y de percepción alternativas.

Tanto Muñoz como Sánchez proponen lenguajes que se alejan del discurso lineal para adentrarse en lo interconectado y lo poroso. Y más, en un momento histórico donde la imaginación parece constantemente capturada por la lógica de la urgencia y el colapso, este encuentro entre prácticas artísticas funciona como una contraescritura: una apuesta por el tiempo lento, por la escucha atenta y por la posibilidad de fabular juntas.